복습 차원에서 정리 중, 밑작업 중입니다~!

니탕개의 난, 이몽학의 난, 이인좌의 난 등 출제는 잘 안 됐지만 이런 점도 담아보도록 노력해보겠습니다

왜 난을 따로 정리하냐면... 시대 별로 묻기도 좋고, 가끔 순서 문제에서 중간에 넣어주면 난이도가 급상승해서!

96 각간의 난(768), 김지정의 난(780)

김헌창의 난 (786)

공산성도 반드시 기억!

원종과 애노의 난 (889)

적고적의 난 (896)

왕규의 난 (혜종) - 정종의 진압

강조의 정변 (목종) - 목종 폐위 및 현종 즉위 - 강조의 정변을 구실로 거란의 침입 (당시 나주로 몽진)

이자겸의 난 (1126) & 묘청의 난

이 문제의 경우 ③이 상당히 낯선데, 나머지 선지를 확실히 알 수 있다면 ③을 골라야 한다. 소거법...

무신정권기의 여러 난

이의방

무신정변

김보당의 난

귀법사의 난

조위총의 난

정중부

망이 & 망소이의 난 (공주 명학소)

경대승

전주 관노의 난

이의민

김사미 & 효심의 난 (신라 계승 의식)

최충헌

만적의 난 (개성)

최광수의 난

이비 - 패좌의 난

최우

이연년의 난

흥왕사의 난 (귀법사의 난과 구분!)

1359년에 뒤이어 1361년에 홍건적(紅巾賊) 10여 만의 무리가 재차 침입하였다. 이 때 정세운(鄭世雲)이 총병관(摠兵官)주 01)이 되어 안우(安祐)·이방실(李芳實)·김득배(金得培)·김용·최영(崔瑩) 등과 함께 싸워 적을 물리쳤다.

이렇게 외적을 물리친 지 며칠이 안 되어 고려의 장신(將臣) 사이에는 왕의 신임과 군공(軍功)을 시기하여 서로 싸우는 비극이 일어났다. 김용은 평소에 사이가 나쁜 정세운의 공을 시기한 나머지 왕지(王旨)를 위조하여 안우·이방실·김득배로 하여금 정세운을 죽이게 하고 그 죄를 뒤집어씌워 모두 죽였다.

그리고 복주(福州)주 02)에서 돌아와 흥왕사의 행궁에서 거처하던 공민왕을 죽이고자 하였다. 결국 공민왕은 환자(宦者) 이강달(李剛達)의 기지로 변을 면하였으나, 용모가 비슷한 안도치(安都赤)가 죽음을 당하게 되었다.

이 변은 최영 등이 군사를 이끌고 행궁에 이르러 토벌함으로써 끝나게 되었지만, 김용은 오히려 1등공신에 봉하여졌다. 그러나 곧 그 사실이 발각되자 김용은 그 동안의 공로가 있다 하여 죽음은 면하였으나 밀성군(密城郡)주 03)에 귀양가게 되었다.

다시 계림부(鷄林府)주 04)로 옮긴 뒤 사지가 잘려 전국에 돌려지고 개성에 보내져 효수(梟首)되었다.

[출처: 한국민족문화대백과사전(흥왕사의 변(興王寺─變))]

이시애의 난 - 세조, 남이 장군

선지에도 종종 등장하는 인물.

위 한능검 기출 문제의 1번 선지!

임꺽정의 난 - 명종

니탕개의 난 (임진왜란 이전!!!!!)

니탕개가 육진을 드나들 적에 우리 나라가 임시로 관직과 녹봉을 주어 후하게 대접했다. 이때가 되어 진의 장수가 대접을 소홀히 하자, 니탕개가 드디어 이웃 부락의 우을기내(于乙其乃)와 율보리(栗甫里) 등과 합세하여 잇달아 쳐들어왔다. 경원 부사 김수가 맞서 싸우다가 패했고, 적은 잇달아 아산과 안원 등의 진보를 함락시켰다.

연려실기술 제 13권 선조 조 고사 본말, 일월록ㆍ계미 기사

이몽학의 난 - 정유재란 직전

몽학은 종성(宗姓)의 서족으로서, 호서(湖西)에서 종군할 적에 조련 장관(操練將官)이 되어 홍산 무량사(無量寺)에 우거하면서 선봉장 한현(韓絢) 등과 친교를 맺었다. 몽학은 어리석고 아무 재능이 없었으나 한현은 교활하고 일에 밝았다. 당시 《기효신서(紀效新書)》의 속오법을 가지고 군사를 배치하고, 기량을 훈련시켰는데 한현은 권인룡(權仁龍)·김시약(金時約) 등과 함께 모두 서인으로 응모하여 함께 선봉장이라 호칭하면서 어사 이시발(李時發)에 소속되어 호서의 군사조련을 관할하였는데 민심은 탄식과 원망으로 차 있었고 크고 작은 고을에 모두 방비가 없음을 보고 이 틈을 타서 난을 일으키고자 하였다. 이때 현이 마침 부친상을 당하여 홍주(洪州)에 있다가 우선 몽학을 시켜 거사하도록 하고 자신은 내포(內浦)에서 서로 호응하기로 약속을 정하였다. 몽학은 무량사의 굴속으로 잠입하여 중들과 더불어 기치(旗幟)와 기장(器杖)을 만들었다. 호서의 풍속에 흔히 늘 동갑회(同甲會)를 만들었는데, 이에 그 패거리를 시켜 계(契)를 만든다고 선전하고 동네 어귀 들판으로 모이게 했다. 【갑회(甲會)란 노소 귀천을 막론하고 동갑마다 깃발을 세우고 그 갑년을 써 놓으면 무리들은 각자 그 동갑을 찾아 모여 들어 술을 마시며 즐기는 것이다.】 몽학은 절에서 출병(出兵)하여 마을 안으로 들어왔다. 깃발을 세우고 걸상에 앉아 각(角)을 불고 북을 치면서 큰소리로 사람들을 불러 모았다. 동갑 모임 중에서 공모한 장정이 먼저 나와 칼을 뽑아 들고 무리를 데리고 달려나갔다. 몽학은 그들에게 속임수로 꾀기를 ‘이번에 일으킨 의거는 백성을 편안히 하고 나라를 안정시키기 위한 일이다. 거역하는 자는 죽음을 당할 것이고 순종하는 자는 상을 받으리라.’고 하니 모두들 좋다고 떠들면서 그를 따랐으며, 사람마다 스스로 고관대작이 될 것으로 여기고 성불(聖佛)이 세상에 나왔다고 하였다. 그리하여 승려와 속인을 장군으로 나누어 배치하고 문관과 무관 등의 청현직으로 가칭하니 사족 자제와 무뢰배들이 많이 그들에게 붙었다. 그날 밤에 홍산현(鴻山縣)을 습격하여 현감 윤영현(尹英賢)을 사로잡고 【영현은 무자년에 생원시에 장원하여 왕자 사부(王子師傅)가 되어 광해군(光海君)이 그에게 배웠으며 그 뒤에 지금의 관직으로 전직되었다.】 또 임천 군수(林川郡守) 박진국(朴振國)을 【문과 출신이다.】 사로잡았다. 다 항복하여 몽학에게 붙으니 상빈(上賓)으로 대우했다. 잇따라 청양(靑陽)·정산(定山) 등 6개 고을을 함락시켰다. 수령들은 모두 먼저 도망치고 아전과 백성들은 적들의 호령에 따랐고 술과 음식을 차려서 맞이하였으며 군사를 뽑아 그들에게 가세하였다. 이에 소문만 듣고도 호미를 던지고 그들에게 투항하는 자가 줄을 이어 군사가 수만 명에 달하자 소문을 퍼뜨리기를 ‘충용장(忠勇將) 김덕령(金德齡)과 의병장 곽재우(郭再祐)·홍계남(洪季男) 등이 모두 군대를 연합하여 도우며, 병조 판서 이덕형(李德馨)이 내응한다.’ 하니, 중외(中外)가 놀라 민심이 술렁거렸다.

이괄의 난 - 인조

(전략) 이정귀가 아뢰기를,

“천사(天使)를 접견할 때의 절목(節目)에 대해서는 승정원이 어전 통사(御前通事)로 하여금 등록을 상고하여 추출하게 한 다음 초안을 작성하여 신에게 보내왔으므로 신이 이미 그것을 보았습니다. 조사(詔使)가 만약 반정(反正) 때의 일을 묻는다면 당연히 주문(奏聞) 안에 갖추어진 내용대로 대답하면 될 것입니다.

역적 이괄의 변란에 대해 묻는다면, 대답할 말을 의논하여 정해야겠지만, 당연히 ‘역적 이괄은 거의(擧義)한 훈신(勳臣)으로 망녕되이 자기의 공을 과신한 나머지 불만스러운 생각을 하고 있다가 변방의 곤수(閫帥)로 나가게 되면서 더욱 원망하는 마음을 품게 되었고, 이로 인해 반란을 도모하게 되었다.’고 답하는 것이 어떻겠습니까?”

(후략)

승정원일기 인조 3년 을축(1625) 4월 29일(병오) 비

당시 공주에 있는 공산성으로 피신

장길산의 난 - 숙종

이영창이라는 인물도 중요~

하필이면 임꺽정, 장길산 모두 황해도에서 활동을 하니... '이영창'을 보아야 알 수 있음 ㅡㅡ;

이인좌의 난 - 영조

3번과 5번 선지 구분 주의! 완론 탕평과 준론 탕평은 다름 ㅋㅋㅋ

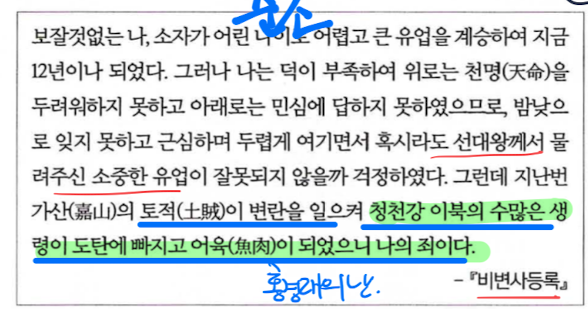

홍경래의 난 - 순조

순조 대의 기억할 일들은...

황사영 백서 사건, 신유박해, <만기요람>, 서유구의 <임원경제지>, <감저신보> (고구마 재배 농서)

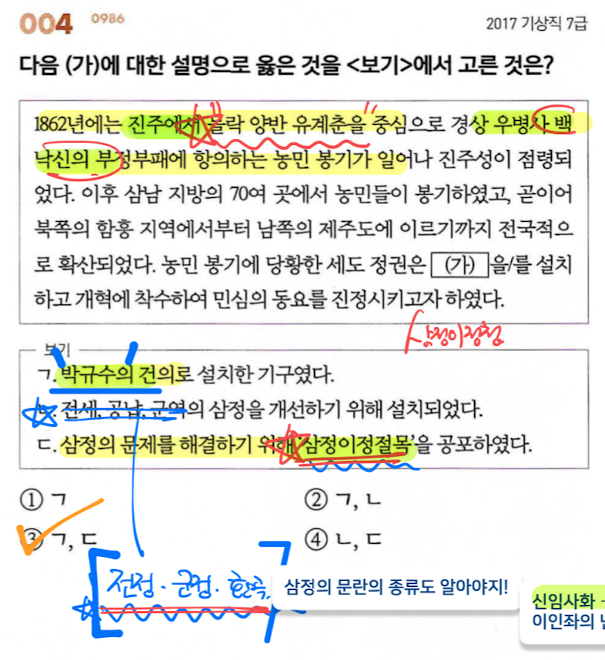

진주 농민 봉기 (임술 농민 봉기)

어이없게 틀렸지만... 삼정의 문란 종류는 잘 파악하자.

오잉?? 2번 선지는 뭐지??? 심지어 국가직??? ... 나올 가능성 또 있음

이 때문에 체포령이 내려져 피신하였는데, 1866년에 다시 체포령이 내려지자 충청남도 일대로 피신하였다. 피신 중에도 동학을 적극 포교하면서 농민을 규합해나갔기 때문에 또다시 관의 추적을 받아 1869년말에는 경상남도 진주일대로 피신, 잠복하였다.이곳에서 이름을 주성칠(朱成七)로 고치고, 1870년 7월 농민을 규합하여 진주작변을 일으켰으나 실패하였다. 중국으로 쳐들어가 새 왕조를 세우겠다는 정치적 야망을 품고, 양영렬(楊永烈)이 추천한 초계의 정만식(鄭晩植)과 정만식이 추천한 장경로(張景老)와 함께 농민을 규합하여 진주군기고(晉州軍器庫)의 군기를 빼앗아 금병도(錦屛島)로 가서 중국으로 들어갈 계획을 세웠으나 밀고로 실패하였다.진주작변이 실패한 뒤 경상북도 영해로 피신, 잠복하여 동학의 제2대교주 최시형(崔時亨)을 설득하여 동학교문 전체의 신원운동을 전개할 계획을 세워 1871년 3월 10일 이른바 이필제의 난을 일으켜 성공을 거두었다.그 해 8월 문경에서 봉기하려다가 체포되어 12월 서울 서소문 밖에서 능지참(凌遲斬) 교수형을 당하였다. 동학에 입교한 뒤 9년간에 걸쳐 진천·진주·영해·문경에서 4회의 농민대봉기를 조직, 주도한 농민운동의 지도자였다.

[출처: 한국민족문화대백과사전(이필제(李弼濟))] 1869 - 1871

'#배우다 > 한국사' 카테고리의 다른 글

| [공무원 한국사] 고려의 초기 정치와 외교 || 기출 및 포인트 정리 (0) | 2022.08.04 |

|---|---|

| [공무원 한국사] 고대의 사상 · 문화사 || 기출 및 포인트 정리 (0) | 2022.08.02 |

| [공무원 한국사] 발해 || 기출 및 포인트 정리 (0) | 2022.08.02 |

| [공무원 한국사] 삼국통일과 통일신라 || 기출 및 포인트 정리 (0) | 2022.08.02 |

| [공무원 한국사] 지역사 || 기출 및 포인트 정리 (0) | 2022.08.02 |