추후 자세한 해설 추가 예정~!

개인적인 복습용 노트입니다.

혹시 잘못된 부분이 있다면 적극적인 피드백 부탁드립니다.

지엽적으로 출제될 수 있는 부분, 예상 키워드, 고난도 포인트 등을 정리하는 글입니다.

시대에 따라 우선 정리한 뒤, 문화사 혹은 지역사 등 특정 문제 유형에 따라 부가적으로 정리할 예정입니다.

한성 - 남경 - 서울

남경을 소재로 하여 문제가 자주 출제되는데... 특히 한양도성의 구조도 잘 알아두자. 심심찮게 나옴 ㅋㅋㅋ

서울 지리를 알면 그렇게 어려운 문제는 아니다. 지도 보는 습관을 기르자...

서울시 7급이라 이렇게 나온 것 같다. 서울시에서 일한다면 한양도성 구조에 대해 알아두라는 게 상식이다...라는 취지인 듯.

목멱산 - 지금의 남산, 남산에 가면 '목멱산방'이라는 아주 맛난 한식집이 있는데 목멱산이 남산이니까...

대구 (달구벌, 팔공산)

대구 10. 1. 사건은 1946년 10월! - 미곡 수집령과 식량 배급제 부활로 인한 반미 시위

공주 (웅진)

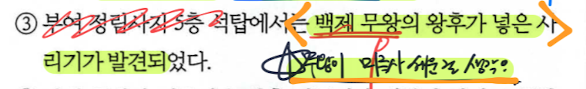

부여 (사비)

평양

당연한 기본 사항이지만...

'제너럴 셔먼호 사건'은 평양, '신미양요'는 강화도.

구분 필요함 ㅋㅋㅋ 헷갈리게 낼 수도 있으니...

대한의 마지막 행궁!

물산장려운동 (단, 물산장려기성회는 서울에서 조직됐다는 점 주의!)

송죽회는 평양숭의여학교의 교사 김경희(金敬熙, 敬喜)·황에스터, 졸업생 안정석(安貞錫) 등 3명이 재학생 중 애국심이 투철한 박현숙(朴賢淑)·황신덕(黃信德)·채광덕(蔡光德)·이마대(李馬大)·송복신(宋福信)·이효덕(李孝德)·김옥석(金玉石)·최자혜(崔慈惠)·서매물(徐梅勿)·최의경(崔義卿)·이혜경(李惠卿) 등 20명을 선발해 조직하였다.

회원의 입회는 회원 1명의 추천에 의해 전원의 찬성이 있어야 가능하였다. 월회비는 30전이었고, 그밖에 특별회비제도 마련되어 있었다. 또한 이들은 조직을 확장하기 위해 창설자 3명 중 김경희는 학교에서, 황에스터는 서울에서, 안정석은 교회를 중심으로 활동하였다.

민족정신의 함양과 정신무장을 강화하기 위해 매주 1회씩 기숙사에서 기도회 형식의 비밀집회를 통해 토론회와 역사강좌를 가졌다.

1916년 회원들이 졸업하면서 송죽회 활동은 새로운 전기를 맞이하였다. 이들은 졸업 후 각 지방학교의 교사로 부임하여 재직학교를 중심으로 송죽회의 활동을 확산시켜 나갔다.

송죽회는 창립회원으로 구성된 모조직(母組織)으로서의 송형제(松兄弟)계열과 창립회원 20명이 각기 20개의 자조직(子組織)을 구성, 확장하는 죽형제(竹兄弟)계열의 이원조직으로 확대되었다.

그리고 이들은 정체를 드러내지 않기 위해 점조직화했고, 이문회(以文會)·유신회(維新會)·공주회(公主會)·기도동지회(祈禱同志會) 등의 다른 명칭을 사용하였다. 이들은 본부를 평양에 두고 1명의 회장이 전조직을 관장하였다. 지방조직책인 송형제는 매월 정기적으로 평양에 모여 회비납부·사업보고·계획수립에 대해 토의하였다.

3·1운동 이후 임시정부요원으로 활약하다가 1920년에 죽은 초대회장 김경희에 대한 임시정부의 추도사에 의하면, 이 회에서 독립운동자금으로 저축한 금액이 600여 원에 달하였다고 한 것을 보면, 이 회가 얼마나 착실하게 운영, 발전해갔는가를 알 수 있다.

이들의 활동은 회원들이 일본·미국 등지로 유학을 가면서 국내 뿐만 아니라 국외에까지 확산되었다. 3·1운동 당시 지방에서 여성들이 많이 참여한 것은 송죽회의 조직이 크게 작용한데 기인하다.

또한, 3·1운동 직후 평양을 중심으로 한 애국부인회의 활동 또한 이 조직이 그 기초가 되었다. 이와 같이 송죽회는 불굴의 애국심을 바탕으로 많은 여성지도자를 배출했으며, 회원들의 철두철미한 기밀유지로 일본경찰의 수사망에도 발각되지 않았다.

[출처: 한국민족문화대백과사전(송죽회(松竹會))]

송죽회는 아직 기출된 적이 없지만, 여성 단체라서 일단 유념해두는 것이 좋을 것 같음.

을밀대 고공 농성

1931년 5월 29일 새벽, 평양 을밀대 지붕 위에서 한 여성 노동자가 고공농성을 벌였다. 지금까지 알고 있기로는 우리 노동운동사에서 처음으로 벌어진 고공농성 1인 시위였다. 주인공은 평양의 평원고무공장 노동자 파업투쟁의 지도자 강주룡이었다. 당시 언론에서는 강주룡을 ‘아직 조선 노동운동 선상에서 보지 못하던 새 전술’을 벌인 ‘체공녀’로 불렀다.

강주룡은 을밀대 꼭대기에서 “나는 죽음을 각오하고 이 지붕 위에 올라왔습니다. 나는 펑원고무 사장이 이 앞에 와서 임금감하 선언을 취소하기까지는 결코 내려가지 않겠습니다. 끝까지 임금감하를 취소치 않으면 나는...근로대중을 대표하여 죽음을 명예로 알 뿐입니다”하고 자신의 의지를 밝혔다. 또한 자신들의 임금감하 저지 투쟁이 자신들만을 위한 것이 아니라는 것도 알렸다.

“우리는 49명 우리 파업단의 임금감하를 크게 여기지 않습니다. 이것이 결국은 평양의 2300명 고무공장 직공의 임금감하의 원인이 될 것이므로 우리는 죽기로서 반대하려는 것입니다. 2300명 우리 동무의 살이 깍이지 않기 위하여 내 한 몸둥이가 죽는 것은 아깝지 않습니다.”

[박준성의 노동자 역사] 을밀대에서 고공농성을 벌인 ‘체공녀’ 강주룡

개성 (개경, 송악)

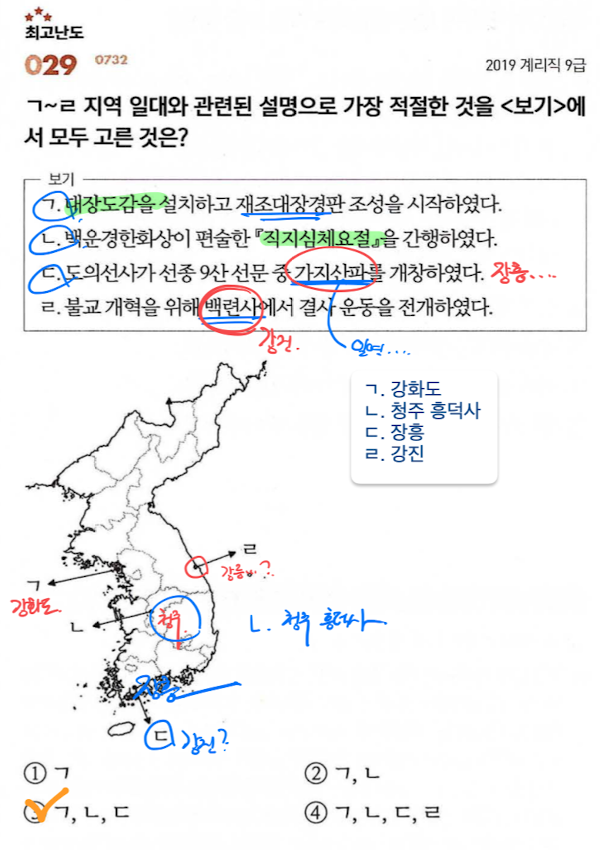

교장도감 - 개경

대장도감 - 강화도

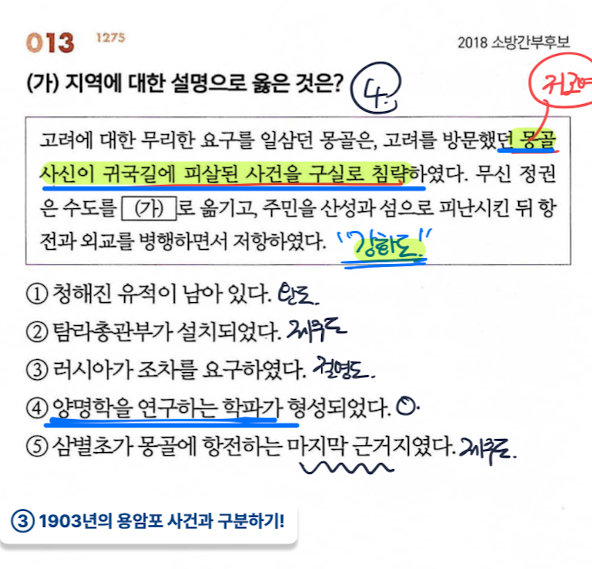

강화도

진주

최충헌 흥녕부 설치 (진주)

1205년(희종 1)에 내장전(內莊田) 100결(結)이 하사되고, 특진우모일덕안사제세공신(特進訏謀逸德安社濟世功臣)의 호와 문하시중(門下侍中)에 임명되었으며, 진강군개국후(晉康郡開國侯)의 관작과 식읍(食邑) 3천호에 실봉 3백호를 받았다. 이듬해진강후(晉康侯)가 되고 흥녕부(興寧府)를 세웠다. 이때부터 궁궐을 출입함에 있어서 평시 의복을 입고 일산(日傘)을 받들고 시종하는 문객(門客)을 3,000여 명이나 거느렸다.

[출처: 한국민족문화대백과사전(최충헌(崔忠獻))]

진주 농민 봉기 (임술 농민 봉기)

황해도

임꺽정의 난

장길산의 난

평안도

익산 (금마저, 보덕국, 이리)

강진

물론 (가)의 답사 주안점으로 언급된 '조계종' 은 틀린 부분. 강진 만덕사의 백련 결사는 천태종의 영향을 받음.

강진 무위사 극락전 (조선 전기)

의주

인천

제주 (탐라)

백제 동성왕 - 탐라 복속

처음에는 진도의 용장성 - 진도 함락 이후 제주도로 옮겨 항파두리성을 축조한 뒤 대몽항쟁

'#배우다 > 한국사' 카테고리의 다른 글

| [공무원 한국사] 발해 || 기출 및 포인트 정리 (0) | 2022.08.02 |

|---|---|

| [공무원 한국사] 삼국통일과 통일신라 || 기출 및 포인트 정리 (0) | 2022.08.02 |

| [공무원 한국사] 고대의 사회 · 경제 · 문화 || 기출 및 포인트 정리 (0) | 2022.08.02 |

| [공무원 한국사] 삼국시대의 정치 || 기출 및 포인트 정리 (0) | 2022.08.02 |

| [공무원 한국사] 선사시대와 상고시대 || 기출 및 포인트 정리 (0) | 2022.08.02 |