추후 자세한 해설 추가 예정~!

지엽적으로 출제될 수 있는 부분, 예상 키워드, 고난도 포인트 등을 정리하는 글입니다.

시대에 따라 우선 정리한 뒤, 문화사 혹은 지역사 등 특정 문제 유형에 따라 부가적으로 정리할 예정입니다.

신분제 및 사회 관습

① 유외잡직 키워드 조심! 공노비는 따로 기술관직을 가질 수 있었다.

② 서얼은 무과, 잡과 응시에만 가능했지 문과 응시 자체가 불가능했다.

무과, 잡과에 급제하더라도 한품서용제 적용을 받아 고위직까지는 ㄴㄴ

② 조선시대의 연좌제는 악명 높기로 유명

④ 백제의 특징이다! 3배상제.

영조의 노비종모법 (노비 신분은 모계를 따른다)

정조의 노비추쇄관 혁파

순조의 공노비 해방 (사노비는 ㄴㄴ)

고종 대 노비세습제 폐지

갑오개혁으로 신분제 철폐!

서얼 및 중인의 통청운동

"한번 낮아진 신분이 영구히 서족이 된다" - 서얼임을 알 수 있다.

② 를 고르는 실수를 할 수도 있는데, 덕대는 광산 CEO이지... 포구에서 상업 중개를 한 객주 · 여각과 다르다.

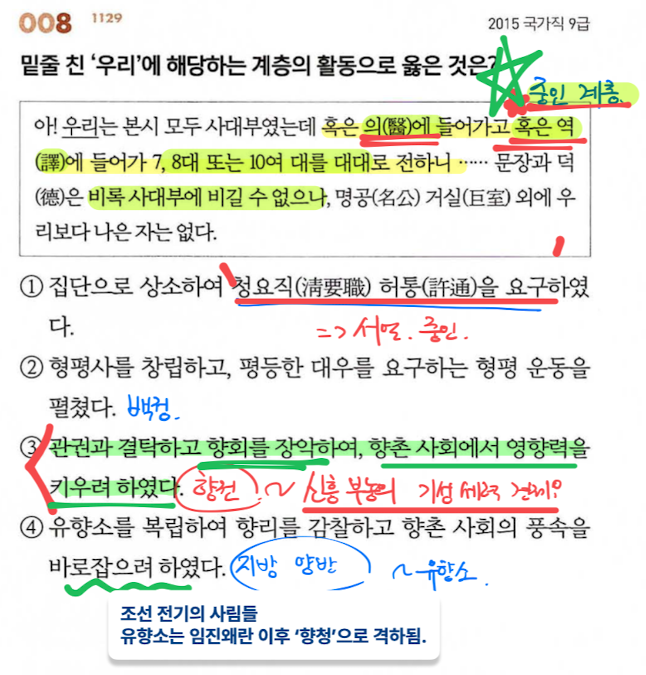

의관, 역관임을 보아 기술직 - 즉 중인인 것을 알 수 있다.

좌 ① 서얼과 중인 모두 청요직 허통을 요구했다. 다만 서얼에만 허용되고 중인은 실패.

우측의 경우, [ㄱ] 중인은 서얼이 아니므로 문과 응시는 가능했다.

[ㄴ] 고난도 유형으로 종종 나오는데, 위항 문학이 새로 등장함.

사료들이 중요! 중인인지 서얼인지 파악할 수 있어야함.

처음 문제를 풀 때에는 중인, 서인 등 사회 계층 및 사회사가 자주 출제되는 공시 유형을 보고 적잖이 당황했던 기억이...

허균은 서얼과 자주 교류했고, 그만큼 서얼 등의 사회 문제에 대해 관심이 많았다.

다만 허균이 <홍길동전>을 지었다는 건 세간의 상식과 다르게 학설이 분분함...

허균 하면 꼭 알아두면 좋을 것이 있는데, 바로 호민론!

조선 중기에 허균(許筠)이 지은 논설문으로, 그의 민본 사상이 잘 드러나 있다. 그의 문집인 『성소부부고 惺所覆瓿藁』에 실려 있다. 「호민론」에서 작자는 백성을 항민(恒民)·원민(怨民)·호민(豪民)으로 나누어 설명하고 있다. 호민은 고대사회에서 촌락에 사는 힘이 있는 백성을 가리키던 말이다.

그에 의하면, 항민은 일정한 생활을 영위하는 백성들로 자기의 권리나 이익을 주장할 의식이 없이 법을 받들면서 윗사람에게 부림을 당하면서 얽매인 채 사는 사람들이다. 원민은 수탈당하는 계급이라는 점에서 항민과 마찬가지이나 이를 못마땅하게 여겨 윗사람을 탓하고 원망한다.

그러나 이들은 원망하는 데에 그칠 뿐이다. 그러므로 항민과 원민은 그렇게 두려운 존재가 못 된다. 참으로 두려운 것은 호민이다. 호민은 남모르게 딴마음을 품고 틈만 엿보다가 시기가 오면 일어나는 사람들이다.

그들은 자기가 받는 부당한 대우와 사회의 부조리에 도전하는 무리들이다. 호민이 반기를 들고 일어나면 원민들이 소리만 듣고도 저절로 모여들고, 항민들도 또한 살기를 구해서 따라 일어서게 된다.

진(秦)나라가 망한 것은 진승(陳勝)·오광(吳廣) 때문이고, 한(漢)나라가 어지러워진 것은 황건적(黃巾賊)이 원인이었다. 당(唐)나라도 왕선지(王仙芝)와 황소(黃巢)가 틈을 타서 난을 꾸몄다. 끝내 이 때문에 이들의 나라는 망하고 말았다. 이들은 모두 호민들로서 학정의 틈을 노린 것이다.

우리 조선의 경우를 보면 백성이 내는 세금의 대부분이 간사한 자에게 흩어지므로 일이 있으면 한 해에 두 번도 거둔다. 그래서 백성들의 원망은 고려 때보다도 더 심하다.

그런데도 위에 있는 사람들은 태평스럽게 두려워할 줄도 모르고 “우리 나라에는 호민이 없다.”고 한다. 견훤(甄萱)·궁예(弓裔) 같은 자가 나와서 난을 일으키면 백성들이 이에 동조하지 않는다고 어찌 장담할 수 있겠는가? 위에 있는 사람들은 두려운 형세를 바로 알고 정치를 바로 하여야 한다는 것이 「호민론」의 요지이다.

「호민론」은 기성의 권위에 맞서 이단으로 일컬어질 만한 새로운 사상과 개혁의 이론을 내세운 그의 정치사상의 일면을 보여주는 글이다.

[출처: 한국민족문화대백과사전(호민론(豪民論))]

구휼 정책

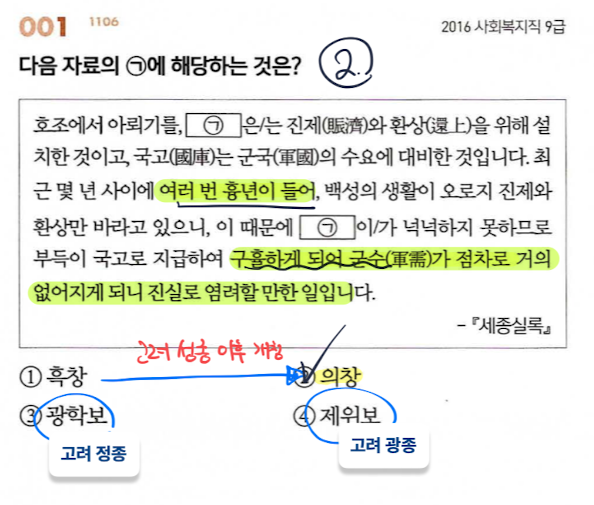

고려의 기관이 조선에도 이어진 경우가 많다.

국가 기관인 의창 · 상평창, 지방 기관인 흑창

① 즉 지방 자치적으로 설치해 운영한 것은 흑창이다.

가족 제도

* 조선시대 얘기는 아니지만, 호주제는 1923년에 법제화, & 노무현 정부에서 헌재 결정으로 폐지

② 호적에는, 같이 사는 가족 구성원을 전부 기재했다. 남성만 기록한 게 아님~

④ 태종은 호패법 실시로 잘 알려져있는데, 인보제라는 것도 실시했다.

인보정장지법(隣保正長之法)이라고도 한다. 1407년(태종 7) 정월 영의정 성석린(成石璘)의 건의로 제정되고, 그 해 11월 전국적으로 실시되었다.10호 또는 수호를 하나의 인보(隣保)로 하고 그 가운데 항산(恒産)이 있고 신용이 있는 사람을 가려 정장(正長)으로 삼았다. 그리고 그로 하여금 인보 내의 인구·성명·나이 및 신분의 구별을 기재하도록 하였다. 인보 내의 변동 사항을 관에 고하면, 관은 3년마다 호적을 작성하여 의정부에 보고하도록 하였다.그러나 인보법의 실시는 제대로 이루어지지 못하여 이듬해에 이의 철저한 시행이 강조되고, 호적 사범에 대한 벌칙이 제정되었다. 출생·사망·이주자에 대해서는 성명과 주소 및 호주의 성명을 자세히 기록하여 매년 말 관에 보고하도록 한 것이다.이와 같이, 3년마다 호적을 작성하는 제도와 매년 말 출생·사망·이주 등에 관한 인구의 동태를 보고하는 제도는 주(周)나라의 제도에서 기원한다.인보법은 그 뒤에도 계속 보완되면서 실시되었으나 여전히 실효를 거두지 못하였다. 결국 1413년부터는 호패법(號牌法)이 실시되기에 이르렀다.호패법의 실시는 호구 파악과 호적 작성에 획기적인 성과를 거두었으나 원성이 높아 1416년 혁파되었다. 세종대에는 다시 인보법이 부분적으로 논의, 실시되기도 하였다. 그러나 세종조 이후의 편호 조직은 인보법 대신에 오가작통법으로 정비되어 『경국대전』에 법규로 제정되었다.

[출처: 한국민족문화대백과사전(인보법(隣保法))]

사료로 제시된 『안동 권씨 성화보』는 정말 중요!

성종 대의, 현존하는 最古 족보이다. 우측에 문제로 출제됨.

좌측 문제의 ④ 윤회 봉사 · 외손 봉사 등은 고려와 유사한 특징이다.

조선 전기의 가족 제도는 고려와 유사했고, ① ~ ③에서 볼 수 있는 꼰대(?) 내용은 조선 후기!

조선 전기에도 여성의 재가는 어려웠음 + 동족 부락, 집성촌, 사우의 형성 등은 조선 후기!

ㄷ. 선지 주의!!!

상속을 고르게 하기는 했지만, 제사를 승계하는 장자 등에게는 조금 더 얹어줌~

조선 후기, 지금까지도 영향을 적잖이 미치고 있는 유교적 꼰대 질서가 형성되어따...

① 친영 제도, 즉 시집살이... 시월드가 열리게 됨. 이전에는 처가살이도 많았지만 점차 사라짐

② 양자 제도는 조선 후기의 특징

③ 조선 후기에 와서는 집성촌 등이 형성됨

향촌 사회

이들 부농을 중심으로 사찰을 세우거나, 향촌에서의 이권 다툼이 발생함

우리나라의 미풍양속과 관련해서, 고려의 '향도'와 헷갈리게 내는 경우가 많다.

특히 서원에서도 향약, 어디서든 향, 향 운운을 하니 헷갈리기 좋음

우측의 ③ 을 보면 상두꾼 등 상부상조의 모습은 고려시대의 향도 조직(불교)에서 유래된 것도 있음

+ 정조 대에는 수령이 향약을 직접 주관케 해 수령의 권한을 드높임

향회 자체가 수령, 향리, 신향의 결탁 기구로 변질된 셈!

조선 후기에는 양반가 중심으로 신분 질서를 지키기 위해 여러 노력(?)을 했는데,

출제된 적은 없지만 이 <청금록>은 특기할 만 하다.

푸른 비단으로 엮은 책이라 <청금록>

조선시대 초기부터 사족들은 향촌사회에 지배권을 행사하기 위해 유향소(留鄕所)와 향회(鄕會)를 조직하고 이를 통해 수령의 자문에 응하거나 견제하며 향리들을 통제해왔다. 향안(鄕案)은 이 조직에 참여하여 활동하던 인물들 즉 향원(鄕員)들의 명단이다. 사족들 중에도 유력 성씨의 중요 인물들이 이 조직에 참여하였다. 따라서 이 향안은 조선시대 진주지역에 영향을 미쳤던 유력 성씨의 상황과 그들 간의 세력관계의 변천을 살펴보는 데 중요한 자료가 된다. 현재 연계재에는 향안 7책과 천주안 1책이 보관되어 있다. ‘사마안(司馬案)’이라 하면 해당 고을과 관련된 인물로서 사마시(司馬試 : 생원, 진사시)에 합격한 자를 수록한 명안(名案)을 지칭한다. ‘연계안(蓮桂案)’이라 하면 소과인 사마시에 합격한 인물뿐만 아니라 대과인 문과에 합격한 인물까지도 수록한 것을 지칭한다. 연계안은 사마시에 합격한 인물의 명단인 ‘연안(蓮案)’과 문과에 합격한 인물의 명단이 ‘계안(桂案)’으로 구분되어 수록된다. 연안을 ‘연방안(蓮榜案)’이라고도 칭하고 계안을 ‘계적안(‘桂籍案)’이라고도 칭한다. 그런데 ‘청금록(靑衿錄)’이라 할 때는 향교나 서원에 입적된 학생의 명단을 지칭한다. 그런데 연계안과 관련해서 청금록이란 명칭을 쓴 것은 이들이 비록 소과에 합격했지만, 대과에는 합격한 것이 아니기 때문에 더욱더 학문에 정진하는 학생의 입장에서 근신하겠다는 의미를 부여하기 위한 것이 아닌가 추측된다. 조선 초기부터 일부 고을에서는 유향소와는 별도로 사마시에 합격한 자들의 영향력을 증대시키기 위해 고을 내에 사마소를 설치하고 자신들의 연대감을 과시하고 또 효율적인 학문 연마를 위해 노력하였다. 이런 사마소는 후기로 오면서 대부분의 고을에 세워진다. 그런데 나중에는 연계안이 만들어지면서 이 기구도 연계재라는 이름으로 바뀌고, 또 회원도 사마시 합격자 뿐만 아니라 문과 합격자도 포함되는 형태로 변하게 된다. 연계재의 향안은 일부 향안이 상당부분 도할된 채로 보관되어 있고, 또 일부 향안에는 당시 향안이 훼손된 상황을 알려주는 글이 있어 당시 향안입록을 둘러싸고 각 가문과 계층간에 첨예하게 대립했던 모습들을 알려주는 내용을 담고 있다. 또한, 향안의 원본으로서 다른 곳에서는 발견되지 않는 당시 사회모습의 일단을 그대로 보여주는 중요한 자료이다.

국가문화유산포털 - 경남 유형문화재 제424호 진주 연계재 고문헌 (晉州蓮桂齋古文獻)

세도정치기의 사회 변화

ㄱ. 세도정치 시기 유력 가문들은 훈련도감과 비변사를 중심으로 뭉쳤음!

정조의 탕평책을 생각하면, 탕평 사상과 함께 왕권을 강화하는 장용영은 당연히 혁파 대상임.

'#배우다 > 한국사' 카테고리의 다른 글

| [공무원 한국사] 조선 성리학과 실학 || 기출 및 포인트 정리 (0) | 2022.08.09 |

|---|---|

| [공무원 한국사] 조선의 서적 및 지리 || 기출 및 포인트 정리 (0) | 2022.08.09 |

| [공무원 한국사] 조선의 경제 활동 || 기출 및 포인트 정리 (0) | 2022.08.09 |

| [공무원 한국사] 양란과 조선의 후기 정치 || 기출 및 포인트 정리 (0) | 2022.08.09 |

| [공무원 한국사] 조선의 건국과 체제 정비 || 기출 및 포인트 정리 (0) | 2022.08.08 |